Leistungsbeschreibung für Patienten

1. Konzeptbeschreibung

1.1. Grundsätze

Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen können hohe und komplexe Bedarfe der ambulanten Hilfs- und Heilmit-tel- sowie der Medikamenten- und Ernährungsversorgung entstehen. Ein kritisches Moment der ambulanten Behand-lung ist die Koordination der notwendigen Versorgung und die Abstimmung der beteiligten Partner. Ambulanzpartneradressiert diese Bedarfe und verkörpert ein digital-unterstütztes Versorgungsmanagement. Das Ambulanzpartner-Konzept (nachfolgend „AP-Konzept“) beinhaltet eine Kombination von koordinativen Dienstleistungen mit der digita-len Managementplattform „Ambulanzpartner Versorgungsportal“ (nachfolgend „APVP“).Die Ambulanzpartner Soziotechnologie APST GmbH (nachfolgend „APST“) bietet Dienstleistungen des Versorgungsma-nagements an, die einer verbesserten Koordination, Kommunikation und Vernetzung zwischen Patienten (und ihrenAngehörigen), Ärzten und medizinischen Fachangestellten in Praxen, Ambulanzen und Kliniken („medizinische Partner“genannt) sowie Versorgern der Arzneimitteltherapie (Apotheken, Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten),Ernährungstherapie sowie Heil- und Hilfsmittelversorgern („Versorgungspartner“ genannt) dienen. Die InternetplattformAPVP ist die Kommunikations- und Managementplattform, auf der die Versorgungskoordination digital unterstützt wird.Es verknüpft eine elektronische Versorgungsakte mit einer digitalen Prozesssteuerung zum Zwecke des Versorgungs-managements und der Versorgungsforschung.In einem persönlichen, telefonischen oder elektronischen Kontakt mit Patienten (und ihren Angehörigen), medizini-schen Partnern (Ärzte, Sozialdienste) sowie Versorgern realisieren Koordinatoren ein Versorgungsmanagement fürnotwendige Medikamente, Medizinprodukte, Hilfsmittel- und Heilmittel sowie der spezialisierten Pflege. Das von derAPST angebotene Versorgungsmanagement umfasst Leistungen, die innerhalb der Regelversorgung nicht oder ineinem verringerten Umfang realisiert werden. Die Regelversorgung durch Ärzte und andere Leistungserbringer bleibtdurch das AP-Konzept unberührt. Die Bedarfsermittlung der Versorgung einschließlich der medizinischen Indikationfür Medikamente und andere Medizinprodukte sowie Hilfs- und Heilmittel liegt uneingeschränkt beim Arzt. Die Prü-fung der Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit einer Versorgung bleibt ebenfalls in unveränderter Verantwortungbeim Arzt und Kostenträger. Die Dienstleistungen und die Nutzung des APVP kommen erst dann zum Tragen, wenndie Versorgungsentscheidungen durch den Arzt in einem Arzt-Patienten-Kontakt abgeschlossen sind. Das Angebotzur Teilnahme am AP-Konzept beruht auf dem Wunsch und einer freiwilligen Mitwirkung des Patienten. Er hat zu jederZeit volle Mitwirkungsrechte und wird einzig im gewünschten Umfang unterstützt. Der Patient ist berechtigt, informiertund in der Lage, die Teilnahme am Versorgungsmanagement der APST jederzeit und ohne Angabe von Gründen zubeenden.\

Das AP-Konzept wird Patienten unter den folgenden, besonderen Bedingungen angeboten.\

a) bei Erkrankungen mit besonderen Bedingungen:

- schwerwiegende Erkrankung

- komplexe chronische Erkrankung

- seltene Erkrankung

b) bei einer Versorgung mit besonderen Bedingungen:

- hohe organisatorische Aufwendungen in der Versorgung für Patienten und medizinische Partner

- hoher Spezialisierungsbedarf zur Sicherung der Versorgungsqualität

- hoher Abstimmungsbedarf verschiedener medizinischer Partner und Versorger

- hoher Bedarf der Versorgungsforschung

Das AP-Konzept wird auf Grund der Besonderheiten in den medizinischen Bedingungen und Versorgungsbedarfeninsbesondere bei Patienten mit den folgenden Diagnosen und Syndromen zur Nutzung angeboten:

- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

- Spinale Muskelatrophie (SMA)

- Spastische Spinalparalyse (SSP)

- Parkinson-Syndrom (schwerer oder besonderer Verlauf)

- Multiple Sklerose (schwerer oder besonderer Verlauf)

- Defektsyndrom nach Schlaganfall (schwerer oder besonderer Verlauf)

- Defektsyndrom nach Schädel-Hirn-Trauma (schwerer oder besonderer Verlauf)

- dementielles Syndrom (schwerer oder besonderer Verlauf)

- Tetraparese

- Hemiparese

- Spastik-Syndrom

- Kachexie-Syndrom

- Dysphagie-Syndrom

1.2. Versorgungsmanagement

In der Regelversorgung von Patienten mit chronischen, schweren oder seltenen Erkrankungen stellt der Arzt im Rah-men seiner Behandlung einen Versorgungsbedarf für Hilfs- und Heilmittel, Medikamente, Ernährungstherapie oderandere Medizinprodukte fest. Die Feststellung und Besprechung des Behandlungsbedarfs erfolgt unabhängig vomAP-Konzept und einer möglichen Teilnahme des Patienten am Versorgungsmanagement der APST. Der Arzt infor-miert den Patienten über die Option, am AP-Konzept teilzunehmen, wenn der Patient einen Nutzen von einer digital-unterstützten Versorgungskoordination ziehen kann. Klargestellt wird, dass der Arzt für diese Empfehlung keine Ver-gütung oder sonstige Vorteile erhält. Ein weiterer Grund für eine unverbindliche Information über die Möglichkeit, amAP-Konzept teilzunehmen liegt dann vor, wenn der Patient die Kriterien zur Teilnahme an einer Studie der Versor-gungsforschung erfüllt (siehe 1.3.). Die Benennung durch den Arzt stellt eine von mehreren Informationswegen dar,wie der Patient vom AP-Konzept eine Kenntnis erhalten kann. Weitere Informationswege sind die Empfehlungen vonSelbsthilfeorganisationen und Patientenvereinigungen, die Erfahrungsberichte in Blogs und anderen soziale Medien,der Internetauftritt der APST sowie Publikationen über das AP-Konzept in Print- und Online-Medien und wissenschaft-lichen Publikationen.Die APST übernimmt – sofern und soweit vom Patienten gewünscht – Leistungen im Auftrag von Patienten, die sonstvom Patienten oder Angehörigen selbst erbracht werden müssten, aber aufgrund fehlender Ressourcen und Kompe-tenzen nicht oder unzureichend geleistet werden können (z. B. Suche geeigneter Versorger; Vereinbarung von Ter-minen; Beibringung von Dokumenten, Stellungnahmen usw.). Neben der Versorgungskoordination ist die berufs-gruppenübergreifende digitale Vernetzung (über das Internetportal APVP) eine weitere Leistung, die in der Regelver-sorgung bisher nicht abgebildet ist.Sofern der Patient am AP-Konzept teilnehmen möchte, werden die dafür notwendigen Unterlagen der APST zur Verfü-gung gestellt. Auf Basis eines informierten Einverständnisses beauftragt der Patient die APST, das gesamte Versor-gungsmanagement oder einzelne Dienstleistungen zu erbringen. Dazu unterzeichnet der Patient oder ein gesetzlicherVertreter eine Einwilligungserklärung, in der das Versorgungsmanagement durch die APST sowie die Digitalisierung vonpersonenbezogenen Daten auf der Internetplattform APVP autorisiert werden. Mit Vorliegen der notwendigen Erklärun-gen wird eine elektronische Versorgungsakte angelegt und der Patient durch einen Versorgungskoordinator der APSToder eines medizinischen Partners kontaktiert. Der Versorgungsprozess ist im Detail in Abschnitt 2 dargestellt. Die Auf-tragsvergabe an den Versorger erfolgt unabhängig davon, ob der ausgewählte Versorgungspartner die Leistungen derAPST in Anspruch nimmt.

1.3. Versorgungsforschung

Im AP-Konzept wird ein dualer Ansatz verfolgt: Daten, die im Kontext des Versorgungsmanagements entstehen,werden – auf Basis eines informierten Einverständnisses der Patienten – für eine systematische Analyse der Versor-gung genutzt. Damit entsteht ein „Doppeleffekt“: die Digitalisierung von Versorgungsdaten auf dem APVP dient un-mittelbar der Koordination der Versorgung und zugleich der Versorgungsforschung durch die Auswertung von „Routi-nedaten“ (Daten aus der Regelversorgung). Alle Patienten, die das Versorgungsmanagement der APST in Anspruchnehmen, werden zudem eingeladen, an einer Registerstudie teilzunehmen, in der medizinische Daten der Medika-menten- und Ernährungsversorgung, der Hilfs- und Heilmittelversorgung sowie sozialmedizinische Daten zum Zweckeder Versorgungsforschung wissenschaftlich ausgewertet und publiziert werden. Die Einwilligung in die Versorgungs-forschung im AP-Konzept erfolgt auf Basis einer separaten Studieninformation sowie einer gesonderten Einwilli-gungserklärung.

1.4. Prinzip des offenen Netzwerkes

Die Freiwilligkeit, die wahlweise Nutzung und die bedingungslose Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme sindGrundprinzipien des AP-Konzepts. So ist es möglich, Versorgungen innerhalb des AP-Konzeptes zu koordinieren,während – parallel dazu oder zu einem anderen Zeitpunkt – andere Versorgungen außerhalb des AP-Konzeptes erfol-gen. Versorgungspartner können ohne formale Barrieren die Leistungen der APST in Anspruch nehmen oder die Teil-nahme beenden. Die Gesamtheit der teilnehmenden Patienten, Versorgungspartner, medizinischen Partner undKoordinatoren wird als Versorgungsnetzwerk bezeichnet. Die Teilnahme der Patienten, Versorgungspartner und me-dizinischen Partner am AP-Konzept ist dynamisch und trägt den Charakter einer offenen Plattform.

2. Versorgungsmanagement

2.1. Hilfsmittelversorgung 2.1.1. Adessierte Bedarfe der Hilfsmittelversorgung

Für Menschen mit chronisch neurologischen Erkrankungen stehen Hilfsmittel für Mobilität, Transfer und Kommunika-tion im Vordergrund. Die Identifizierung eines geeigneten Versorgungspartners ist bei seltenen, schweren und fort-schreitenden Erkrankungen von besonderer Relevanz. Bei seltenen und schweren Erkrankungen sind in den Seg-menten der Orthetik, Mobilitäts-, Transfer- und Kommunikationshilfen individuelle Versorgungskonzepte notwendig, dieeine hohe fachliche und technische Expertise des Versorgers erfordern. Bei fortschreitenden Erkrankungen ist einedetaillierte Kenntnis der Versorger vom zugrundeliegenden Erkrankungsbild von Vorteil, um den Krankheisverlaufund die zu erwartende Zunahme der Defizite vorwegzunehmen und in das Konzept der Hilfsmittelversorgung aufzu-nehmen. Das Prinzip der antizipierenden Hilfsmittelversorgung dient der Vermeidung einer Fehlversorgung und setztein Erfahrungswissen der Versorger in der spezifischen Indikation voraus. Insgesamt besteht aus Patienten Perspektive ein begründetes Interesse, eine Versorgung durch Leistungserbringer zu erhalten, die (über die formaleQualifikation hinaus) über eine spezifische Expertise bei der zu versorgenden Grunderkrankung und Hilfsmittelkons-tellation verfügen. Die Identifizierung und Kontaktaufnahme mit Experten der Hilfsmittelversorgung ist von Vorteil, umein Höchstmaß an Erfahrungswissen, Qualität und Effizienz in der Hilfsmittelbehandlung zu ermöglichen und dasRisiko einer Fehlversorgung zu reduzieren. Durch die Leistungen der APST wird die Vernetzung mit spezialisiertenVersorgern im Auftrag der Patienten initiiert und im weiteren Versorgungsverlauf unterstützt.

2.1.2. Ablauf der Hilfsmittelversorgung

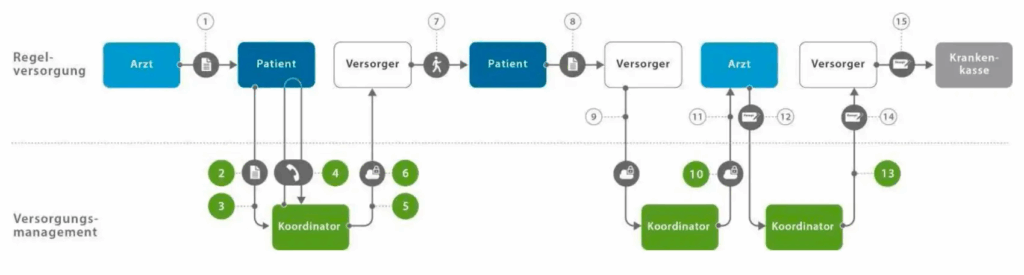

Die Versorgung mit Hilfsmitteln ist ein komplexer Vorgang, der mit erheblichen zeitlichen, organisatorischen undadministrativen Aufwendungen verbunden ist. Die Abb. 1 zeigt die notwendige Handlungskette zwischen Patient,Versorger und Arzt, damit ein geeignetes Hilfsmittel zur Kostenübernahme bei der Krankenkasse eingereicht wird.Durch das Versorgungsmanagement der APST wird der Ablauf in seiner Struktur nicht verändert und folgt den forma-len Vorgaben der Gesundheitsversorgung. Die Leistung der APST besteht jedoch darin, bestimmte organisatorischeSchritte die Kommunikation zwischen Patient, Versorger und Arzt im Auftrag des Patienten und des Versorgers zuübernehmen, zu koordinieren und zu digitalisieren. Durch die koordinative Dienstleistung und die Nutzung der Inter-netplattform APVP wird eine Entlastung der Patienten und Versorgungspartner erreicht.

Abb. 1. Ablauf der Hilfsmittelversorgung: Die Versorgung mit Hilfsmitteln folgt einem strukturierten Prozess, der in den folgenden Teilschritten realisiert wird. 1) der Arzt stellt Indikation für ein Hilfsmittel; 2) die Patient beauftragt den Koordinator zur Unterstützung bei der Hilfsmittelversorgung (Versorgungsanfrage); 3) der Koordinator erhält die Versorgungsanfrage; 4) der Patient bestätigt die Versorgungsanfrage; 5) der Koordinator identifiziert einen geeigne- ten Hilfsmittelversorger; 6) der Versorger erhält und bestätigt die Versorgungsanfrage; 7) der Versorger besucht den Patienten und erstellt einen Versorgungsvorschlag; 8) der Patient bestätigt den Versorgungsvorschlag; 9) der Versor- ger übersendet den Verordungsvorschlag; 10) der Koordinator übersendet die Verordnungsanfrage an den Arzt; 11) der Arzt prüft Verordnungsanfrage; 12) der Arzt erstellt und versendet die Hilfsmittelverordnung; 13) der Koordinator erhält und versendet die Verordnung an den Versorger; 14) der Versorger erhält die Verordnung; 15) Versorger bean- tragt die Kostenübernahme.

2.2. Heilmittelversorgung

2.2.1. Adessierte Bedarfe der Heilmittelversorgung

Bei schweren oder seltenen Erkrankungen besteht eine hohe Nachfrage für eine spezialisierte Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. Von Interesse sind Therapiepraxen, die besondere Kompetenzen oder Versorgungsoptionebei bestimmten Erkrankungen aufweisen. So sind spezialisierte Therapiepraxen mit einer Qualifikation und Erfahrunbei der Versorgung der in 1.1. genannten Indikationen von besonderer Relevanz. Auch bei häufigen Erkrankungen (zB. Schlaganfall) können besondere Bedingungen der Versorgung entstehen (Physiotherapie nach BotulinumtoxinBehandlung der Spastik; Kombination der Heilmittelversorgung mit Hilfsmittelversorgung). Ein häufiges Suchkriteriusind Therapiepraxen, die eine hochfrequente Therapie (4-5 mal pro Woche) im Hausbesuch realisieren können. Patienten mit spezifischen Bedarfen der Heilmittelversorgung (besondere Therapieform; hochfrequente Therapie, häuslichTherapie, spezifische interdisziplinäre Erfahrungen mit begleitender Pharmakotherapie, Orthesen oder Hilfsmittelnpalliative Ausrichtung etc.) beauftragen die APST zur Suche eines geeigneten Versorgungspartners. Im weitereBehandlungsverlauf stehen die organisatorische Unterstützung bei der Beibringung, Versendung von notwendigeBerichten und sonstigen Dokumenten sowie die Abstimmung der Therapie mit anderen Heilmittelerbringern (z BErgotherapie und Logopädie), Hilfsmittelversorgern (z.B. orthopädie mechanische Werkstätten) oder Pflegeanbieter(Abstimmung der pflegerischen oder therapeutischen Maßnahmen) im Vordergrund. Bei schweren und chronischeErkrankungen nehmen die Heilmittelerbringer eine zentrale Rolle im Versorgungskonzept ein. Insbesondere bei einehochfrequenten Heilmittelversorgung (mehrfach pro Woche) stellt der Heilmittelversorger diejenige Berufsgruppe dardie das ärztlich-indizierte Versorgungskonzept im direkten Kontakt und höchster Intensität umsetzt. Aufgrund deunmittelbaren Interaktion von Patient und Versorger ist insbesondere bei fortschreitenden Erkrankungen und palliativen Behandlungszielen eine detaillierte fachliche Kenntnis, ein Erfahrungswissen und psychosoziale Kompetenerforderlich, die über die formale Qualifikation hinaus geht. Vor diesem Hintergrund besteht aus PatientenPerspektive ein berechtigtes Interesse, die Versorgung durch einen Heilmittelerbringer zu erhalten, der über die therapeutische Expertise, das notwendige Erfahrungswissen und die erforderliche psychosoziale Kompetenz verfügt.

2.2.2. Ablauf der Heilmittelversorgung

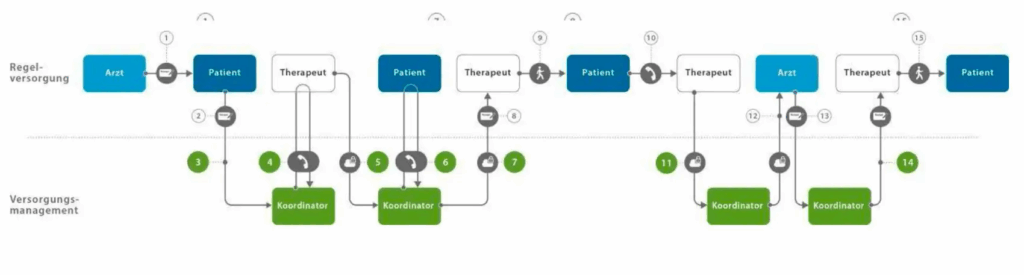

Im Versorgungsmanagement der APST erhalten Patienten eine Unterstützung, spezialisierte Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden zu finden und zu kontaktieren. Bei einer lang anhaltenden oder dauerhaften Therapie ist dieBeibringung von notwendigen Verordnungen erforderlich, die in der Regelversorgung vom Therapeuten gegenüberdem Patienten mitgeteilt wird, der wiederum den Verordnungsbedarf dem verordnenden Arzt übermittelt. Nach Prüfungder Indikation erhält der Patient die Folgeverordnung und überbringt dieses Dokument dem Versorger. Dieser administrativer Prozess ist (insbesondere für Patienten mit Mobilitäts- und Kommunikationsbarrieren sowie bei Parallelanwendungen verschiedener Heilmittel) mit hohen Aufwendungen für den Patienten verbunden. Koordinatoren derAPST entlasten diesen organisatorischen Prozess – im Auftrag des Patienten – durch ein Dokumentenmanagementsowie die Nutzung der Internetplattform APVP. Die Abb. 2 zeigt im oberen Bereich die notwendigen organisatorischen Schritte in der Regelversorgung. Der untere Teil der schematischen Darstellung zeigt diejenigen Abschnitte imVersorgungsprozess, bei denen Patienten und Heilmittelerbringer eine koordinative Unterstützung erfahren.

Abb. 2. Ablauf der Heilmittelversorgung: Die Versorgung mit Heilmitteln folgt einem strukturierten Prozess, der in den folgen- den Teilschritten realisiert wird. 1) der Arzt stellt die Indikation für die Heilmittelversorgung und erstellt die Verordnung; 2) der Patient beauftragt den Koordinator zur Unterstützung bei der Heilmittelversorgung (Versorgungsanfrage) und übersendet die Heilmittelverordnung an den Koordinator; 3) der Koordinator erhält die Heilmittelverordnung; 4) der Koordinator identifiziert eine geeigneten Therapeuten und stellt eine Versorgungsanfrage; 5) der Therapeut nimmt die Versorgungsanfrage an; 6) der Koordinator schlägt dem Patienten einen Therapeuten vor; der Patient bestätigt den vorgeschlagenen Therapeuten; 7) der Therapeut erhält den Versorgungsauftrag; 8) der Therapeut erhält die Verordnung; 9) der Therapeut behandelt den Patienten; 10) der Patient benötigt nach Abschluss der Therapie eine Weiterbehandlung und eine dafür erforderliche Verordnung; er beauftragt den Therapeuten zur Formulierung eines Verordnungsvorschlages; 11) der Therapeut übersendet einen Verordungsvorschlag zur Weiterbehandlung; 12) der Koordinator stellt die Verordnungsanfrage an den Arzt; 13) der Arzt prüft den Verordnungsvorschlag, stellt die Indikation für eine fortgesetzte (oder veränderte) Heilmittelversorgung, erstellt und versendet die Heilmittelverordnung; 14) der Koordinator erhält und versendet die Verordnung; 15) der Therapeut übernimmt die Weiterbehandlung des Patienten.

2.3. Medikamentenversorgung 2.3.1. Adressierte Bedarfe der Medikamentenversorgung

Bei komplexen und seltenen Erkrankungen können besondere Bedarfe der Medikamentenversorgung bestehen, die sich auf die folgenden Aufgabenbereiche von Apothekern beziehen:

- Beratung zu Arzneimitteln

- Herstellung von Rezepturen

- Zusammenarbeit mit Versorgungspartnern anderer Gesundheitsberufe

2.3.1.1. Beratung zu Arzneimitteln Die Beratung zu Wirkungen und Nebenwirkungen sowie die Unterstützung der sachgerechten Anwendung von Arzneimitteln gehört zu den regulären Aufgaben des Apothekers. Bei komplexen und seltenen Erkrankungen ist jedoch von Vorteil, wenn eine besondere Expertise des Apothekers zu den genannten Erkrankungen vorliegt. So kann ein Erfahrungswissen über Dosis-Wirkungs-Beziehungen und Nebenwirkungen in die Beratung des Apothekers über irkungen und Risiken von Arzneimitteln sowie ihre sachgemä e Anwendung eingebracht werden. Ein spezialisierter Beratungsbedarf besteht bei einem erhöhten Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen sowie bei der Arzneimitteltherapie in einem indikationsfremden Anwendungsgebiet oder einer veränderten Anwendungsart (zulassungsüberschreitenden Anwendung; „Off-Label-Use“). eiterhin kann ein spezialisierter Beratungsbedarf entstehen, wenn besondere Anwendungsbedingungen für Arzneimittel vorhanden sind. Im AP-Konzept wird die Versorgung von Patienten koordiniert, bei denen ein besonderer Beratungsbedarf insbesondere durch die folgenden Anwendungsbedingungen vorliegt:

- Dysphagie (Schluckstörung)

- Sialorrhoe (unkontrollierter Speichelfluss)

- Perkutane Endoskopische Gastrostomie (künstliche Ernährung per Sonde)

Bei komplexen und seltenen Erkrankungen können besondere Umstände der Beratung vorliegen und damit speziellekommunikative und psychosoziale Anforderungen an den Apotheker und sonstiges Apothekenpersonal sowie an dietechnische Infrastruktur der Apotheke entstehen. Im AP-Konzept wird die Versorgung von Patienten koordiniert, beidenen insbesondere ein besonderer Beratungsbedarf durch die folgenden Beratungsumstände vorliegt:

- Einschränkung oder Verlust der Sprachproduktion des Patienten in der Beratung

- Verlust von Telefonie und notwendige Nutzung digitaler Medien in der Beratung und im weiteren Kommunikationsprozess

- Locked-In-Syndrom (Verlust von Mobilität und Kommunikation bei erhaltenen intellektuellen Funktionen)

2.3.1.2. Herstellung von Rezepturen Die Herstellung von Rezepturen gehört zu den regulären Aufgaben des Apothekers. Ein spezialisierter Bedarf besteht, wenn seltene Rezepturen entwickelt, hergestellt und vorgehalten werden müssen. Im AP-Konzept wird insbesondere die Versorgung von Patienten koordiniert, bei denen ein besonderer Bedarf für die Herstellung und zeitgerechten Belieferung von Rezepturen für die folgenden Arzneimittelgruppen vorliegt:

- Anticholinergika zur Behandlung von Sialorrhoe

- Cannabis-haltige Medikamente zur Behandlung von Crampi, Spastik und Faszikulationen

- 4-Aminopyridin-haltige Spasmolytika zur Behandlung von Spastik

- Dextromethorphan-haltige Medikamente zur Behandlung der motorischen Disinhibition

2.3.1.3. Zusammenarbeit mit Versorgungspartnern anderer Gesundheitsberufe

Die Zusammenarbeit mit Angehörigen anderen Heilberufen gehört zu den regulären Aufgaben des Apothekers. Beikomplexen, seltenen und chronischen Erkrankungen besteht ein besonderer Bedarf des Zusammenwirkens, um dieBeratung zu Arzneimittelrisiken und der sachgemäßen Anwendung von Medikamenten zu gewährleisten. Im APKonzept wird die Versorgung von Patienten koordiniert, bei denen ein besonderer Abstimmungsbedarf des Apothekers mit Versorgungspartnern vorliegt:

- Versorger von PEG-Sonden: Die Arzneimittelgabe über eine PEG-Sonde ist eine interdisziplinäre Aufgabe underfordert spezielles Fachwissen aller Beteiligten, denn es sind medizinische, pflegerische und pharmazeutischeAspekte zu berücksichtigen. Optimal sind eine patientenindividuelle Datenerfassung, eine Beurteilung der PEGEignung der Arzneimittel durch den Apotheker sowie eine Endkontrolle und Verordnung durch den Arzt. Durch eine gezielte Beratung von Pflege- und Ernährungsversorgern durch den Apotheker werdenein fachgerechter Umgang mit PEG-Sonden und die Arzneimittelsicherheit gewährleistet. Die schadhafte Verlegung von Sonden durchArzneimittel kann verhindert werden.

- Heilmittelversorger: Die Information über speichelflussmodifizierte Arzneimittel ist für den logopädischen Behandlungserfolg von Bedeutung. Zugleich gehen Informationen von Logopäden über eine Sialorrhoe in die Beratungdes Apothekers zur sachgemäßen Anwendung von oralen Arzneimitteln ein. Für Physio- und Ergotherapeuten istdie Kenntnis über sedierende, psychotrope oder spasmolytische Medikamente für die Therapieplanung und dieSicherung des therapeutischen Behandlungserfolges von Relevanz. Umgekehrt können Informationen durch Physio- und Ergotherapeuten für die Beratung des Apothekers zu Wirkungen (z.B. Verbesserung von Gangstörungdurch spasmolytische Medikamente) und Risiken (z.B. Sturzrisiko durch spasmolytische Medikamente) bedeutsam sein.

- Hilfsmittelversorger: Für Versorger von Mobilitäts-, Transfer und Kommunikationshilfsmittel ist die Kenntnis übersedierende, psychotrope oder spasmolytische Medikamente für die Erprobung und Eignung von Hilfsmitteln sowiedie Vermeidung von Fehlversorgung relevant.

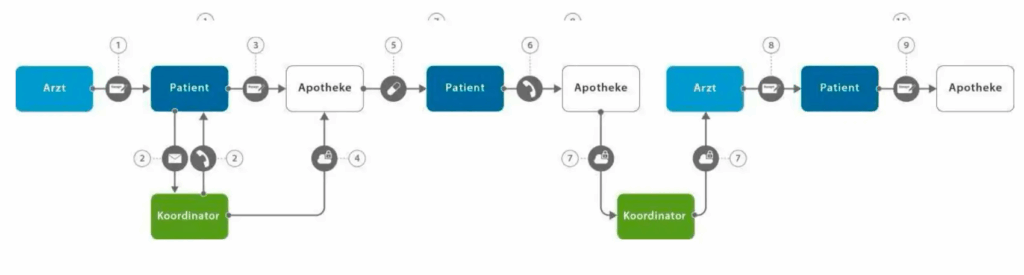

2.3.2. Ablauf der Medikamentenversorgung Im Versorgungsmanagement der APST erhalten Patienten eine Unterstützung, spezialisierte Apotheker zu finden undzu kontaktieren. Bei einer lang anhaltenden oder dauerhaften Medikamentenbehandlung werden Patienten von organisatorischen Aufgaben durch Koordinatoren der APST sowie durch die Nutzung der Internetplattform APVP entlastet.Die Abb. 1 zeigt den organisatorischen Ablauf der Medikamentenversorgung und diejenigen Abschnitte im Versorgungsprozess, bei denen Patienten oder Apotheker eine koordinative Unterstützung erfahren.

Abb. 3. Ablauf der Medikamentenversorgung: Die Versorgung mit Medikamenten folgt einem strukturierten Prozess, der in den folgenden Teilschritten realisiert wird. 1) der Arzt stellt die Indikation für die Medikation, erstellt dasRezept und händigt das Rezept dem Patienten aus; 2) der Patient beauftragt den Koordinator zur Suche einesgeeignten Apothekers (Versorgungsanfrage); der Koordinator identifiziert einen geeigneten Apotheker und informiertdarüber den Patienten; 3) der Patient versendet das Rezept an den Apotheker; 4) der Apotheker erhält die versorgungsrelevanten Daten über das Ambulanzpartner Versorgungsportal; 5) der Apotheker kontaktiert, berät und versorgtden Patienten; 6) für die Folgemedikation ersucht der Patient den Apotheker um Unterbreitung eines Vorschlageshinsichtlich des Medikationsbedarfes; 7) der Apotheker übersendet seinen Vorschlag hinsichtlich des Medikationsbedarfes über das Ambulanzpartner Versorgungsportal an den Arzt; 8) der Arzt stellt die Indikation für die fortgesetzte(oder veränderte) Medikamentenversorgung und versendet das Rezept an den Patienten; 9) der Patient versendetdas Rezept an den Apotheker (Fortsetzung des Prozesses)

2.4. Gewährleistung der Wahlfreiheit

Die Teilnahme des Patienten am Versorgungsmanagement der APST setzt das informierte und dokumentierte Einverständnis des Patienten voraus. Dazu ist die Kenntnisnahme, Einwillligung bzw. Auswahl von Optionen und Unterzeichnung auf folgenden Dokumenten erforderlich:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen für Patienten (AGB)

- Datenschutzerklärung für das Versorgungsmanagement und die Versorgungsforschung durch die Ambulanzpartner Soziotechnologie APST GmbH sowie die Nutzung des Ambulanzpartner Versorgungsportals

- Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Versorgungsmanagement und an der Versorgungsforschung durch die Ambulanzpartner Soziotechnologie APST GmbH und zur Nutzung des Ambulanzpartner Versorgungsportals

- Erklärung zur freien Apothekenwahl (falls Medikamentenversorgung gewünscht)

- Lieferauftrag für Apotheken (falls zutreffend)

- Schweigepflichtentbindung für Apotheken (falls zutreffend)

Bei Teilnahme am Versorgungsmanagement hat der Patient eine umfassende Wahlfreiheit: Er kann sein Rezept selbst einlösen oder selbst einen konkreten Versorger bestimmen, der vom Koordinator zur Versorgung beauftragt werden soll oder den Koordinator der APST beauftragen, einen geeigneten Versorger zu identifizieren und die Versorgung zu koordinieren. In dem Dokument „Erklärung zur freien Apothekenwahl“ bestätigt der Patient, dass er über das Recht der freien Apothekerwahl und über diese Auswahlmöglichkeiten informiert wurde und sich mit seiner Unterschrift für eine der genannten Optionen entschieden hat. Im Rahmen der Versorgungskoordination besteht unter den rechtlichen Voraussetzungen die Möglichkeit, Medikamente per Boten oder im Wege des Versandhandels in die Ursprungshäuslichkeit oder in eine Arztpraxis zu liefern, in der das Medikament verabreicht wird (z. B. Injektions- oder Infusionstherapie). Hierzu unterzeichnet der Patient das Dokument „Lieferauftrag“, mit dem er eine Apotheke oder ein von der Apotheke beauftragtes Logistikunternehmen zur Lieferung per Boten oder im Wege des Versandhandels autorisiert.

3. Beschreibung der Dienstleistungen

Die Dienstleistungen dienen der Kommunikation und Vernetzung zwischen Patient, Arzt und Versorgungspartnern und können gemeinsam oder in einzelnen Komponenten in Anspruch genommen werden. Die modulare AP-Dienstleistungsarchitektur besteht aus den folgenden Komponenten:

3.1. Versorgungskoordination

Die Versorgungskoordination ist eine Dienstleistung, die von nicht-ärztlichen Koordinatoren der APST erbracht wird. Sie beinhaltet organisatorische Aufgaben bei der Versorgung mit Hilfs- und Heilmitteln sowie Medikamenten und Medizinprodukten. Die Versorgungskoordination umfasst die folgenden Leistungen:

- Empfang von Versorgungsanfragen per E-Mail und Fax sowie postalisch oder online

- Digitale Erfassung der Versorgungsanfrage

- Telefonische Kontaktaufnahme mit dem Patienten, Angehörigen oder gesetzlichen Vertreter zur Bestätigung und Konkretisierung der Versorgungsanfrage

- Identifizierung eines geeigneten Versorgers im Auftrag des Patienten

- Versorgungsanfrage an einen geeigneten Versorger im Auftrag des Patienten

- Bereitstellung eines Telefonservice für Patienten, medizinische Partner und Versorgungspartner

- Kontrolle und Erinnerungsservice unbearbeiteter Versorgungsanfragen gegenüber Versorgungspartnern

3.2. Datenmanagement

Das Datenmanagement ist eine Dienstleistung, die von Koordinatoren und Datenmanagern erbracht wird. Es beinhaltet das Einholen medizinischer Informationen und Versorgungsdaten sowie deren Digitalisierung und Bereitstellung gegenüber den Patienten und Versorgungspartnern sowie medizinischen Partnern. Das Datenmanagement umfasst die folgenden Leistungen:

- Telefonische Kontaktaufnahme mit Patienten, Angehörigen oder gesetzlichen Vertretern zur Erhebung vonStammdaten, medizinischer Daten und Versorgungsdaten

- Digitalisierung von Stammdaten, medizinischer Daten und Versorgungsdaten in der Elektronischen Versorgungsakte des APVP Auslesen von Arztbriefen und anderen medizinischen Dokumenten zur Erfassung und Digitalisierung von Diagnose-Daten gemäß ICD-10

- Auslesen von Arztbriefen und anderen medizinischen Dokumenten zur Erfassung und Digitalisierung von Versorgungsdaten

3.3. Dokumentenmanagement

Das Dokumentenmanagement ist eine Dienstleistung, die von Koordinatoren und Datenmanagern erbracht wird. Es beinhaltet den Empfang, Erfassung, Archivierung und Bereitstellung von medizinischen Dokumenten. Das Dokumentenmanagement umfasst die folgenden Leistungen:

- Abholung und Postversand von Print-Dokumenten (z.B. Arztbriefe, Therapieberichte, Medikationspläne, Versorgungsanfragen, Erprobungsprotokolle)

- Scannen, Indexieren, Hochladen und Versionieren von Dokumenten (z.B. Arztbriefe, Therapieberichte, Medikationspläne, Versorgungsanfragen, Erprobungsprotokolle)

- Erstellen, Umlauf und Versionierung von Dokumentvorlagen (z.B. Medikationspläne, Versorgungsanfragen,Formulare)

3.4. Beschwerdemanagement

Das Beschwerdemanagement ist eine Dienstleistung, die von Koordinatoren im Auftrag von Patienten und Versorgungspartnern erbracht wird. Über einen Telefon-Service sowie über einen E-Mail- und Posteingang werden Beschwerden von Patienten und medizinischen Partnern entgegengenommen, systematisch erfasst, aufgeklärt, ausgewertet und gegenüber den beteiligten Partnern (Patient, Versorgungspartner und ggf. medizinischer Partner) kommuniziert. Das Beschwerdemanagement umfasst die folgenden Leistungen:

- Bereitstellung und Auswertung von Beschwerdeformularen sowie die telefonische Beschwerde-Annahme, sofernkeine medizinisch-pharmazeutische Fragen betroffen sind

- Aufarbeitung und Kommunikation von kritisierten Versorgungsprozessen gegenüber Patienten, Ärzten und Versorgern, sofern keine medizinisch-pharmazeutische Fragen betroffen sind

3.5. Patientenbewertungen

Der Patient oder von ihm autorisierte Personen haben zusätzlich die Möglichkeit, Medizinprodukte und medizinische Dienstleistungen zu bewerten. Durch die Mitarbeit des Patienten kann ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung oder durch gezielte Verbesserungsvorschläge eine Optimierung zukünftiger Medizinprodukte, Behandlungen und Versorgungsprozesse erreicht werden. Patientenbewertungen werden durch dafür geschultes Personal erhoben. Das Assessment beinhaltet die Befragung von Patienten im Direktkontakt, per Telefon oder per EMail.

Die Patientenbewertung umfasst die folgenden Leistungen:

- Erstellung von Interview-Dokumenten (Print) und Konfiguration von Interview-Software (online, E-MailVersand)

- Durchführung von Telefonbefragung, Direkt-Befragung, Versendung von online-Assessments

- Auswertung von Patienten-Assessments

- Darstellung von Patienten-Assessments auf dem APVP und auf anderen Kommunikationswegen (Newsletter;Print-Medien, Publikationen)

4. Beschreibung des Ambulanzpartner Versorgungsportals (APVP)

Die Internetplattform APVP (https://www.ambulanzpartner.de) ist die digitale Kommunikations- und Managementplattform, über die sämtliche Dienstleistungen im Versorgungsmanagement dokumentiert und gesteuert werden. Sie istdas Kommunikationsmedium zwischen den professionellen Koordinatoren und Versorgungspartnern, um das Versorgungsmanagement von Hilfs- und Heilmitteln oder der Medikamenten- und Ernährungsversorgung zu bewerkstelligen.Die Nutzung dieser Plattform für Patienten und medizinische Partner ist nicht erforderlich; sie ist optional und fakultativ. Patienten können die Dienstleistungen des Versorgungsmanagements in Anspruch nehmen, ohne selbst dieAPVP-Software oder eine andere Computeranwendung zu nutzen. Demzufolge ist seitens der Patienten die Teilnahme am AP-Konzept auch ohne technische Kenntnisse und ohne Zugang zum Internet möglich. Patienten undmedizinischen Partnern wird wahlweise die Möglichkeit gegeben, einen eigenen Zugang zum Internetportal APVP zuerhalten. Mit diesem Zugang erhalten die Patienten und medizinischen Partner die Option, die Organisations- undKommunikationsprozesse zwischen den Koordinatoren und Versorgungspartnern einzusehen. Auf dem APVP werdenpatienten- und versorgungsbezogene Daten erfasst, die in 4.2 dargestellt werden. Für den Zugriff auf personenbezogene Daten wurden spezifische Zugriffsberechtigungen definiert, die in 4.1 beschrieben werden.

4.1. Nutzerrollen und Berechtigungen

Ein zentrales Merkmal des Datenschutzes ist die Begrenzung von Zugriffsrechten auf diejenigen Daten, die für die Nutzerrolle erforderlich sind. So kann nicht jeder Nutzer des AP-Portals alle dort gespeicherten Daten einsehen. Die Begrenzung des Datenzugriffs wurde für die folgenden Nutzergruppen spezifiziert.

4.1.2. Medizinische Partner und Versorgungspartner

- Sämtliche Daten im Portal derjenigen Patienten, für die ein Behandlungs- oder Versorgungsauftrag besteht(keine Datenverfügbarkeit von Patienten, für die kein Handlungsauftrag besteht)

4.1.3. Koordinatoren-Rolle

- Sämtliche Daten im Portal derjenigen Patienten, für die ein Koordinierungsauftrag besteht (keine Datenverfügbarkeit von Patienten, für die kein Koordinierungsauftrag besteht)

4.1.4. Netzwerk-Manager, Datenmanager und Administratorenrolle

- Vollständiger Datensatz aller patienten- und versorgungsbezogener Daten

- Vollständiger Datensatz aller medizinischer Partner und Versorgungspartner

- Vollständige Daten von Patientenbewertungen (Umfrageverwaltung) und Teilnehmergruppen (Teilnehmerverwaltung)

4.2. Bereitgestellte Daten Umfangreiche patienten- und versorgungsbezogene Daten werden auf Basis der detailierten Einwilligung des Patienten auf dem AP-Internetportal in einer systematischen Menüführung durch Freitext oder Auswahllisten erfasst und gespeichert. Die Datenfelder sind als Eingabeoptionen zu verstehen, die nicht bei jedem Patienten und jedem Versorgungsprozess erfasst werden

Bereitgestellte Daten

| Datenkategorie | Datenfelder |

| Kontaktdate | – Hauptadresse – Nebenadressen – Telefonnummern des Patienten (Listen) – Telefonnummern von Angehörigen und anderen autori- sierten Personen (Listen) – Wohnraumart (Haus, Wohnung; Miete, Eigentum) – Wohnfläche mit Anzahl der Zimmer – Anzahl der Stufen bei vorhandener Treppe – Etagen – Vorhandensein eines Fahrstuhls – Barrierefreiheit |

| Soziales Profil | – Familienstand – Anzahl der Kinder – Wohn- oder Pflegeort (Auswahlmenü) – Beruf – zuletzt ausgeführte Tätigkeit – Pflegestufe – Leistungen der Pflegeversicherung – Patientenverfügung – Gesetzliche Betreuung – Generalvollmacht – Versicherungsnummer |

| Kostenträger | – Zuzahlungsbefreiung – Name der Krankenversicherung (Auswahlmenü) – Zuständige Filiale der Krankenversicherung – Postadresse der Krankenversicherung – Datum des Einlesens der Versicherungskarte |

| Demographische Daten | – Alter – Geschlecht |

| Diagnosen und Klassifikationen | – Hauptdiagnose – Nebendiagnosen – Klassifikationen – Erkrankungsbeginn (MM-JJJJ) |

| Klinische Merkmale und Symptome | – Symptome – Symptombeginn (MM-JJJJ) – Symptomschwere – Verlaufsvarianten |

| Messparameter, BiomarkerBefunde, Genotyp (wenn zutreffend) | – Body Mass Index (BMI) – Slow Vital Capacity (SVC) – Peak Cough Flow (PCF) – Neurofilament light chain (NF-L) im Liquor cerebrospinalis – (CSF) – Neurofilament light chain (NF-L) im Serum – Sonstige Biomarker in Bezug auf die Hauptdiagnose – Genotyp bezüglich der Hauptdiagnose |

| Beatmungsversorgung (wenn zutreffend) | – Nichtinvasive Beatmungstherapie (Beginn: MM-JJJJ) – Invasive Beatmungstherapie (Beginn: MM-JJJJ) |

| Ernährungsversorgung (wenn zutreffend) | – Nichtinvasive Ernährungstherapie (Beginn: MM-JJJJ) – Invasive Ernährungstherapie (Beginn: MM-JJJJ) |

| Hilfsmittelversorgung | – Offene Hilfsmittelprozesse (Übersicht) – Abgeschlossene Hilfsmittelprozesse (Übersicht) – Produktbeschreibung; Ticketnummer – Person, die den Bedarf definiert hat – Hauptbedarf für Hilfsmittelversorgung; Hilfsmittelgruppe – Produktbeschreibung des Hilfsmittels – Spezifikation des Hilfsmittels – Hilfsmittelname; Datum der Verordnung – Versorger des Hilfsmittels; Hersteller des Hilfsmittels – Verordner des Hilfsmittels – Kontaktdaten des Verordners – Datum des Versorgungsbedarfes – Datum der Versorgungsanfrage – Datum des Erstkontaktes zwischen Koordinator und Patient – Datum über Versorgungsanfrage – Datum und Inhalt des Erstkontaktes zwischen Patient und – Versorgungspartner – Datum und Inhalt von Beratung und Erprobung des Patienten durch den Versorgungspartner – Datum der Rezeptanforderung durch Versorgungspartner – Rezepttext der Hilfsmittelversorgung, Gruppe, Produkt, – Spezifikation der Hilfsmittelversorgung – Datum der Rezeptanforderung an Arzt Datum der Rezeptausstellung durch Arzt – Datum des Rezepteingangs beim Versorgungspartner – Datum des Kostenübernahmeantrags des Versorgungspartners bei der Krankenkasse – Datum der Kostenübernahme – Datum der Ablehnung (falls zutreffend) – Datum der Lieferung (falls zutreffend) |

| Medikation | – Abgeschlossene Medikation (Übersicht) – Aktuelle Medikation (Übersicht) – Ticketnummer des Medikamentes – Pharmazentralnummer (PZN) des Medikamentes (fallszutreffend) – Handelsname des Medikamentes – Inhaltsstoff des Medikamentes – Dosis des Medikamentes – Datum des Medikationsbeginns – Datum des Medikationsendes (falls zutreffend) – Dosierungsschema – Anwendungsgebiet (Indikation des Medikamentes) – Versorgungspartner (Apotheke) – Verordner des Medikamentes – Kontaktdaten des Verordners |

5. Prinzip des mehrseitigen Nutzens

Das AP-Konzept beruht auf dem Grundprinzip einer mehrseitigen Plattform („Multi-Sided-Platform“). In der Plattformstruktur liefern verschiedene Partner unterschiedlich Beiträge zur Plattform und generieren rollenspezifische Vorteile.

5.1. Nutzen für Patienten

Für Patienten und ihre Angehörigen steht die Unterstützung bei der Suche geeigneter Versorger und die Entlastung in den organisatorischen Aufwendungen in der dauerhaften Medikamentenversorgung im Vordergrund. Für Patienten und Angehörige, die am Versorgungsmanagement teilnehmen, entsteht – abhängig von der Nutzung des APVP durch die jeweiligen Versorgungspartner – der folgende Nutzen:

- Unterstützung bei der Suche spezialisierter und geeigneter Versorger

- Entlastung durch Ansprechpartner zu allen Versorgungsfragen

- Entlastung durch organisatorische und administrative Unterstützung in der Beibringung, Versendung und Speicherung von notwendigen Stellungnahmen, Berichten und sonstigen Dokumenten

- Entlastung durch Ansprechpartner für Beschwerden in der Versorgung (Beschwerdemanagement der Koordinatoren)

- Stärkung der Autonomie durch Elektronische Versorgungsakte (EVA) einschließlich Medikationsplan auf dem APVP („Empowerment“)

- Stärkung der Autonomie durch Statusanzeige der Hilfsmittelversorgung („ o steht das Hilfsmittel im Genehmigungsprozess?“) auf dem APVP („Versorgungstracking“)

- Stärkung der aktiven Patientenrolle durch Einladung zu Patientenbewertungen von Medikamenten, Hilfs- und Heilmitteln, Medizinprodukten, medizinischen Dienstleistungen und Versorgern

5.2. Nutzen für Medizinische Partner

Für Medizinische Partner, die am Versorgungsmanagement der APST teilnehmen, entsteht der folgende Nutzen:

- Qualitätsgewinn durch Überleitoption in spezialisierte nicht-ärztliche Versorgung bei komplexen, seltenen und chronischen Erkrankungen (auf Basis eines dokumentieren Patientenwillens)

- Stärkung eigener Kompetenzen durch Patienten-Feedback zur Versorgung (Patienten-Bewertung)

- Stärkung eigener Kompetenzen durch E-Mail-Empfang von Statistiken zur veranlassten Versorgung pro Monat (veranlasste und gelieferte Versorgung)

- Beförderung von Projekten der Versorgungsforschung (Kenntnisgewinn; Unterstützung von Versorgungsinnovation)

5.3. Nutzen für Versorger

Für Versorger der Medikamentenversorgung entstehen erhebliche Zeit- und Effizienzgewinne, die bei der Datenbeschaffung liegen. Weiterhin entstehen verschiedene Vorteile im Qualitätsmanagement und der Stärkung von Differenzierungsmerkmalen. Für Versorger, die am Versorgungsmanagement teilnehmen, entsteht der folgende Nutzen:

- Zeit- und Effizienzgewinn sowie Qualitätssteigerung in der Versorgung durch strukturierte Informationen zu Diagnosen, spezifischen Versorgungszielen und ärztlichen Indikationen der Versorgung

- Zeit- und Effizienzgewinn in der Abwicklung der Versorgung durch digitale Bereitstellung patienten- und versorgungsrelevanter Daten einschließlich Logistikdaten

- Qualitätssteigerung in der Versorgung durch digitale Bereitstellung patienten- und versorgungsrelevanter Daten über besondere Anwendungsbedingungen

- Qualitätssteigerung in der Versorgung durch digitale Bereitstellung patienten- und versorgungsrelevanter Daten über besondere Beratungsumstände

- Zeit- und Effizienzgewinn sowie Qualitätssteigerung durch digitale Unterstützung der Zusammenarbeit des Versorgers mit Angehörigen anderer Heilberufe

- Qualitätskontrolle durch strukturierte Patientenbewertungen (Zufriedenheitsbefragung zu Leistungen des Versorgers; Benchmarking mit anderen Versorgern)

- Risikoreduzierung von unwirtschaftlicher Fehlversorgung (durch Einblick in bereits bestehende und geplante Versorgungen beim selbigen Patienten)

- Stärkung des Anbieterprofils und der eigenen Spezialisierung (durch Patienten-Bewertungen sowie zahlenmäßige Anzeige bisheriger Versorgungen auf dem APVP)

- Teilnahme an Projekten der Versorgungsforschung (Reputationsgewinn; Optimierung von Versorgungsprozessen)

5.4. Gesamtgesellschaftlicher Nutzen Die Gesamtperspektive beschreibt den Nutzen des Versorgungsmanagements, der über die Perspektive einer spezifischen Teilnehmergruppe (Patienten, Ärzte, Versorger) hinausgeht. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung und Entlastung von Patienten mit schweren und chronischen Erkrankungen durch eine innovative Dienstleistungsarchitektursowie der Effizienzgewinn von Versorgungsprozessen durch die Digitalisierung. Aus einer übergeordneten Perspektive wird durch das digital-unterstützte Versorgungsmanagement der folgende Nutzen generiert:

- Entlastung von Patienten und deren Angehörigen bei komplexen, seltenen und chronischen Erkrankungen Stärkung von Patienten-Empowerment durch Patienten-Assessments und koordinative Leistungen im Auftrag des Patienten

- Stärkung von Spezialisierungs- und Differenzierungsprozessen der nicht-ärztlichen Leistungserbringung (neurologisch-spezialisierte oder subspezialisierte Therapiezentren, Sanitätshäuser und Apotheken)

- Effizienzgewinn für alle Akteure der komplexen Versorgung durch koordinative Dienstleistung und Internetplattform (einmalige Erhebung patienten- und versorgungsbezogener Daten, aber mehrseitige Nutzung derselben Daten)

- Effizienzgewinn durch digitalen Wandel in Versorgungsprozessen (digitale Unterstützung des Daten- und Dokumentenmanagements)

- Erfassung von „Routinedaten“ zum Zwecke der Versorgungsoptimierung und Versorgungsforschung (kostenträgerund leistungserbringerübergreifende Daten)

6. Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit

Die Internetplattform APVP wird durch die APST administriert, während die patientenbezogenen Daten in einer geschützten Datenbank gespeichert werden. Die APST gewährleistet, dass die Anforderungen an den Datenschutz erfüllt werden. Zu diesem Zweck besteht eine Kooperation zwischen der APST und der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die Charité hat das Hosting der personenbezogenen Daten übernommen. Die Speicherung der Daten erfolgt in der Datensicherheitsarchitektur der Charité. Im strikten Unterschied zu jeglichen Formen von offenen Internetanwendungen ist das APVP streng vertraulich und nur für autorisierte Nutzer zugelassen. Der Patient hat ausdrücklich in die Nutzung seiner Daten zum Zwecke seiner ambulanten Versorgung eingewilligt. Die APST arbeitet ausschließlich mit medizinischen Partnern und Versorgungspartnern zusammen, die einer Nutzung der Patientendaten zum Zwecke der Versorgungsforschung und einer strikten Einhaltung des Datenschutzes zugestimmt haben. Die Bedingungen des Datenschutzes werden in einer gesonderten Erklärung zum Datenschutz geregelt. Die Einwilligung in den Datenschutz durch Versorgungspartner ist eine Voraussetzung für die Nutzung der Internetplattform APVP.

7. Unentgeltliche Bereitstellung und Finanzierung

Für Patienten und ihre Angehörigen werden die Dienstleistungen und die Software der APVP unentgeltilch bereitgestellt, da sich die Erhebung von Gebühren aus psychosozialen Gründen verbietet. Die Leistungen der APST werden für Patienten aus den Gebühren der Versorgungspartner sowie aus anderen Erlösformen finanziert (Drittmittelfinanzierung der APST). Die Leistungen der APST werden auch den medizinischen Partnern kostenlos zur Verfügung gestellt, da für diese Partner ein zusätzlicher Aufwand ohne entsprechenden wirtschaftlichen Vorteil festzustellen ist. Die Patienten und medizinische Partner tragen zur Finanzierung des AP-Konzeptes bei, indem sie der Erhebung und Nutzung von Daten der Versorgungsforschung (auf Basis einer informierten Einwilligung) zustimmen, die wissenschaftlich und wirtschaftlich von der APST verwertet werden (Drittmittelprojekte der APST). Für Versorgungspartner ist die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Versorgungsmanagements sowie die utzung der Software APVP kostenpflichtig. Insgesamt folgt die Finanzierung des AP-Konzeptes dem „Shared-Value-Konzept“, in dem die Erlöse der APST (durch Gebühren der Versorgungspartner und Drittmittelfinanzierung) für die Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwertes (unentgeltliche Bereitstellung für Patienten) genutzt werden.